Penulis: Frieda Amran *)

SELAMAT pagi, Belanda! Selamat siang, Indonesia! Salam sejahtera untuk ibu-ibu, bapak-bapak, handai dan taulan yang menyempatkan diri untuk hadir di sini.

Nama saya Frieda Amran. Saya adalah Warga Negara Indonesia yang memilih untuk pindah dan tinggal menetap di negeri Belanda, demi cinta. Kini, hampir separuh umur saya sudah dihabiskan di negeri mantan penjajah Indonesia ini.

Beberapa waktu lalu, ketika Ine Waworuntu dari Stichting Hibiscus meminta saya berbagi cerita dalam sebuah webinar, saya terdiam sejenak.

Sumpah Pemuda? Memang, setiap 28 Oktober, di mana pun saya berada, saya selalu teringat peristiwa itu. Tetapi, apa sebenarnya makna Sumpah Pemuda bagi saya?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengajak anda sekalian kembali ke masa lalu. Sembilan puluh tiga tahun lalu, ketika itu Jakarta masih disebut Batavia. Pada tahun 1928, Belanda sudah ‘berkenan’ membuka kesempatan bagi para ‘inlanders’ atau pribumi untuk menempuh pendidikan tinggi.

Di Batavia sudah ada STOVIA yang merupakan singkatan dari School Tot Opleiding van Indische Aartsen. Juga sudah ada Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) dan Sekolah Tinggi Botani di Batavia. Ketiga centers of excellence itu terdapat di daerah segitiga di antara Prapatan, Cikini dan Salemba.

Maka tak mengherankan jika para mahasiswa, yang kebanyakan datang dari luar Batavia, bahkan juga dari luar Jawa, banyak mencari tempat tinggal (indekos) di rumah-rumah warga di sekitar jalan itu.

Rumah di Jalan Kramat Raya 106 merupakan rumah indekos yang paling disukai. Pada tahun 1928, rumah di Jalan Kramat Raya itu tidak akan menarik perhatian orang karena sama sekali tidak tampak istimewa.

Hampir semua rumah di daerah itu dikelilingi kebun yang hijau. Di beranda depan, biasanya orang-orang sore-sore duduk minum teh atau berkelakar. Di dalam, terdapat ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga. Kamar-kamar tidur terdapat di sebelah kiri dan kanannya. Dapur, kamar mandi/wc dan kamar-kamar pembantu terdapat di belakang bangunan induk.

Seringkali dibangun pavilyun dengan kamar mandi dan dapur tersendiri. Awalnya, orang membangun pavilyun untuk tempat tamu menginap, tetapi kemudian untuk disewakan kepada orang-orang yang belum menikah, keluarga kecil, atau mahasiswa.

Tidak semua mahasiswa yang tinggal di rumah itu berasal dari keluarga berada. Untunglah sebagian besar menerima beasiswa dengan ikatan dinas. Uang itu cukup untuk membayar biaya indekos dan makan. Besarnya kira-kira 7 gulden 50 sen per bulan.

Pada mulanya, hanya mahasiswa anggota Jong Java saja yang indekos di rumah itu. Pada tahun 1927, rumah itu menjadi tempat pertemuan pemuda nasional dari berbagai daerah. Gedung itu diberi nama Indonesische Clubgebouw atau Indonesisch Clubhuis (Gedung Pertemuan Indonesia, disingkat IC).

Walaupun pemerintah Hindia-Belanda tidak menyukai istilah ‘Indonesia’, nama itu ditulis dengan jelas di atas sebilah papan putih yang dipancang menantang di halaman depan.

Di dalam, terdapat ruang baca. Di sana tersedia juga meja biliar untuk menghilangkan kebosanan belajar. Ruangan ini menjadi jantung rumah, tempat para pemuda berkumpul, belajar bersama dan berdiskusi politik. Di belakang rumah, terdapat kamar-kamar kos. Moh. Yamin, Amir Sjarifuddin, Asaat, Abu Hanifah, AK Gani, F. Lumban Tobing, dan Mokoginta. Mereka merupakan beberapa penghuni yang namanya tidak terdengar asing di telinga.

Kelompok seni Langen Siwo dan kepanduan juga berlatih di sana. Terbayang ramainya gedung tua itu oleh segala kegiatan di sana. Makan malam selalu berjam-jam karena setelah makanan habis disantap, tak ada yang beranjak. Diskusi seru menggeser obrolan ringan. Lama-kelamaan yang berdiskusi tidak terbatas pada yang indekos saja. Pemuda-pemuda yang latihan kesenian dan kepanduan, ikut menarik kursi mengitari meja makan. Seandainya meja makan itu masih ada, alangkah banyak yang dapat diceritakannya mengenai perdebatan dan seloroh anak-anak muda itu.

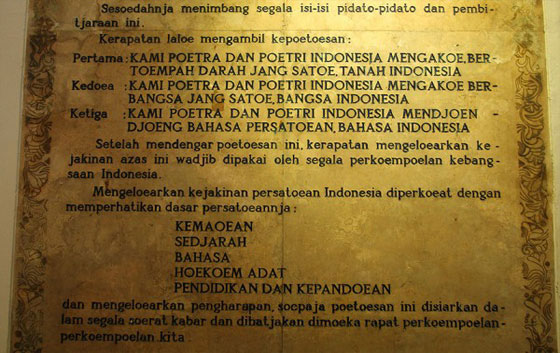

Akhir Oktober 1928, diadakan tiga kali rapat umum pemuda. Yang pertama, di gedung Katholieke Jongelingen di Lapangan Banteng, tanggal 27 oktober 1928; yang kedua di Oost-Java Bioscoop di Medan Merdeka Utara, pagi-pagi tanggal 28 Oktober. Yang terakhir, malam hari di Jalan Kramat Raya 106.

Dalam ketiga rapat umum itu, selain para pemuda juga hadir khalayak ramai, polisi dan dinas intelijen Hindia-Belanda. ‘Pemuda’ yang hadir memang betul-betul muda. Moh Yamin baru setahun menjadi mahasiswa. Banyak yang lebih muda lagi. Pandu-pandu yang menjaga keamanan malam itu berumur di antara 11-18 tahun!